Empedocle, Anassagora e Democrito

Empedocle, Anassagora e Democrito

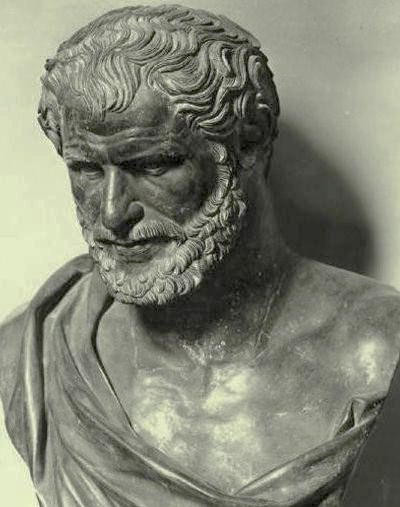

Empedocle

Le radici dell'universo

Tra i precursori del nuovo approccio di carattere scientifico, nel V secolo a.C., dobbiamo annoverare innanzitutto Empedocle di Agrigento,presentato dalla tradizione come poeta, medico, taumaturgo e mago. Nel poema Sulla natura Empedocle descrive la nascita dell'universo a partire dalla situazione originaria di una totalità indifferenziata, lo sfero, in cui si mescolano e confondono il fuoco, l'acqua, la terra e l'aria, che rappresentano le «quattro radici», cioè i quattro elementi primordiali.Tali principi sono eterni, immutabili e identici a se stessi, come l'essere di Parmenide.

Le forze cosmiche

Egli ipotizza che, quale causa prima di tale pro-cesso, vi siano due forze cosmiche, l'amore e l'odio , le quali presiedono rispettivamente all'unione e alla separazione dei principi originari. Mescolando o separando le quattro radici, tali forze determinano la generazione e la dissoluzione di tutte le cose. Possiamo dire, pertanto, che l'esistenza per Empedocle costituisca il momento intermedio, che non è né pieno amore né piena contesa, bensì la tensione tra i due estremi.La teoria della conoscenza e la concezione del male

Da quanto detto deriva che «gli uomini vedono solo una piccola parte» della vicenda cosmica, «condannati a pronta morte, sono rapiti e si dileguano come fumo». Nondimeno, avendo in sé i quattro elementi e le due forze che costituiscono la trama della realtà, essi possono conoscere la verità sul ciclo cosmico, dato che «il simile conosce il simile». Secondo Empedocle, infatti, dalle cose si sprigionano effluvi che colpiscono gli organi sensoriali, e le parti simili dei nostri organi riconoscono le parti simili di tali effluvi provenienti dalle cose . Gli uomini, scrutando a fondo nella propria esperienza di vita, per il filosofo possono aspirare a conoscere il ritmo di tutta la realtà.

Questo è il senso del suo insegnamento, espresso con chiarezza nei versi in cui dissuade il giovane Pausania dal seguire le brame degli uomini volgari e lo invita «a comprendere con chiarezza le lezioni, se con spirito puro si lascerà iniziare». Tra le cose che il giovane Pausania deve conoscere vi è il fatto che quello che gli uomini chiamano "male" è determinato proprio dall'irruzione della contesa sulla scena del mondo, irruzione emblematicamente rappresentata dal racconto di un delitto originario che ha contaminato l'umanità.

La finalità pratica del sapere di Empedocle

Empedocle, oltre a spiegare il mondo nelle sue caratteristiche fisiche, pare essersi anche attribuito una missione terapeutica . Nelle Purificazioni l'autore si presenta ai concittadini di Agrigento come un dio immortale, ornato di fiori e di bende, seguito da una moltitudine di uomini e donne che gli chiedono guarigioni. A loro Empedocle promette non un sapere teorico, ma la liberazione dagli affanni e dal dolore che nascono dal timore della morte e dall'ignoranza.

Anassagora

Una delle prime figure di "scienziato"

Anassagora di Clazomene, che può essere considerato il primo vero "scienziato", visse e operò ad Atene, dove ebbe anche il merito di portare e diffondere per la prima volta la riflessione filosofica. Accusato di empietà,perché riteneva che il sole non fosse una divinità ma una semplice massa infuocata, fu cacciato dalla città e mori in esilio. Per quanto riguarda la cosmologia, Anassagora mostra di avere una percezione delle dimensioni e della configurazione dell'universo migliore di quella dei suoi predecessori. Egli, infatti, diceva che il sole ci appare piccolo perché dista molto da noi, ma in realtà è più grande del Peloponneso.

Sosteneva anche che la luna, pur essendo più piccola del sole, ci appare più grande perché è più vicina al nostro pianeta. Ancora, affermava che tutti i corpi celesti - il sole, la luna e gli astri - sono della stessa natura della Terra e che la luna, come la Terra, è attraversata da valli e pianure.

La teoria dei semi

Proprio in seguito all'attenta osservazione empirica, Anassagora elabora la sua celebre teoria dei "semi", particelle piccolissime e invisibili di materia che, combinandosi varia-mente, danno origine a tutte le cose visibili. Esse, inoltre, intervengono nella composizione di ogni cosa, nel senso che in ogni cosa, oltre alla qualità di semi prevalente che ne determina la natura ,sono sempre presenti anche i semi di tutte le altre sostanze, pur in misura piccolissima, variamente proporzionati. A dispetto delle differenze, della molteplicità e della specializzazione delle funzioni, dobbiamo riconoscere che in tutte le cose permane una base comune e unitaria, costituita da infiniti elementi invisibili. Nella struttura dei singoli elementi, anche dopo il processo di separazione, rimane una traccia di quella relazione originaria che li congiungeva tutti in unità, altrimenti, dice Anassagora, «Come potrebbe il capello nascere da ciò che non è capello, o la carne da ciò che non è carne?» .

Il nous come principio ordinatore

Beninteso, l'intelligenza di cui parla Anassagora ha un significato molto incerto, tanto che i critici di tutti i tempi si sono appassionati a interpretarla in differenti modi. L'intelligenza di Anassagora è, piuttosto, un'energia illimitata, dotata di forza propria, non mescolata ad altra cosa. In particolare, secondo Anassagora, l'intelligenza ha generato un movimento vorticoso nel caos primordiale in cui tutti i semi erano congiunti in maniera confusa. Queste considerazioni sull'intelligenza ordinatrice del mondo mostrano come Anassagora avesse una profonda consapevolezza della complessità del problema della struttura della materia, un problema che non poteva essere affrontato con il ricorso alla sola esperienza sensibile.

Non c'è dubbio che egli ritenesse la conoscenza sensibile indispensabile all' investigazione della natura, ma era altresi consapevole che ci fossero ambiti che i sensi non erano in grado di esplorare in maniera adeguata e che, dunque, richiedevano l'impiego della ragione.

Il primo modello del sapere scientifico

Anassagora, dunque, sottolinea con forza la stretta connessione tra l'esperienza sensibile e l'intelligenza, tra il lavoro umano che trasforma le cose e crea gli strumenti e la conoscenza razionale.

infine, grazie al sapere pratico e operativo le cose diventano oggetti della nostra manipolazione e trasformazione: il martello piega i metalli, la ruota rende più veloce il movimento, le carte geografiche rendono più affidabile la navigazione...

Quest'immagine della scienza, intuita ed elaborata dal filosofo di Clazomene, ebbe grande risonanza nell'Atene democratica di Pericle, che nel V secolo stava assistendo a uno sviluppo tumultuoso delle arti e delle tecniche.

Democrito

La teoria degli atomi

In linea con le idee sostenute da Anassagora, anche Democrito di Abdera,una delle personalità più interessanti della filosofia antica, elabora un sistema concettuale che, rifiutando il ricorso al mito, possiamo definire scientifico. Per Democrito gli elementi originari e fondamentali dell'universo sono gli atomi, particelle minime e indivisibili di materia di cui tutte le cose sono costituite. Gli atomi sono infiniti e identici tra loro dal punto di vista qualitativo , ma differiscono per quanto riguarda gli aspetti quantitativi .A differenza di Parmenide, però, Democrito ammette che gli atomi si aggreghino e si separino variamente dando origine al mutevole spettacolo del mondo visibile.

Vuoto e movimento

Per arrivare a tale conciliazione, Democrito doveva riconoscere, oltre all'essere , l'esistenza del vuoto, ossia del non essere. L'affermazione dell'esistenza del vuoto è da considerarsi uno dei punti più originali del pensiero di Democrito.

Conoscenza e metodo

La formulazione di una legge che spiega i fenomeni in modo razionale.

Certo, Democrito non è giunto all'ipotesi atomistica per via sperimentale, non avendo gli strumenti adeguati, ma per via deduttiva, cioè ragionando sulla problematica, sollevata da Zenone, della divisibilità all'infinito della materia.

Ma dal nulla non può nascere l'essere e pertanto bisogna ammettere che vi siano dei costituenti minimi della materia non ulteriormente divisibili: gli atomi.

La storia naturale dell'uomo e l'etica

In sintonia con la sua concezione materialistica dell'universo, Democrito delinea anche una storia naturale dell'umanità, che rifugge da ogni interpretazione religiosa. Per lui all'origine della vita c'è l'acqua, da cui nascono anche gli uomini. In conclusione, possiamo dire che l'esperienza e la pratica, illuminate dalla ragione, furono, per Democrito, le grandi «maestre» degli uomini, nelle più elementari necessità materiali così come nello sviluppo della vita culturale e politica. Dove manca la ragione non si è in grado di godere la vita e si è in balia di turbamenti, passioni, paure e insoddisfazioni.

Solo uno stile di vita improntato all'equilibrio e alla misura può condurre l'uomo alla felicità.

Commenti

Posta un commento